Woche der Wertschätzung 2026

02.02.2026 - 06.02.2026

Auch 2026 wird es wieder eine Woche der Wertschätzung geben. Du planst mitzumachen? Gerne kannst du uns jederzeit für Vorab-Infos kontaktieren. Mit unserem Newsletter-Folder im Jänner 2026 erhältst du alle Informationen.

Wir sehen einander jeden Tag – auf dem Gang, im Konferenzzimmer, in der Klasse, im Gruppenraum. Und doch bleibt so vieles unbemerkt. Wir sehen, was jemand tut – die Arbeit, die Leistung, das Engagement. Aber sehen wir auch, wer jemand ist? Wertschätzung beginnt dort, wo wir den Blick vertiefen.Wo wir das Herz einschalten und den Menschen hinter der Rolle wahrnehmen.

Denn jeder Mensch trägt etwas Kostbares in sich – etwas, das man nicht auf den ersten Blick erkennt. Die Woche der Wertschätzung 2026 lädt dazu ein, genauer hinzusehen. Mit offenen Augen und offenem Herzen. Ein ehrliches Lächeln, ein kurzer Moment echter Aufmerksamkeit, ein Satz, der von Herzen kommt – manchmal braucht es gar nicht mehr.

Denn: Das Auge sieht die Form, das Herz spürt den Wert.

Kärtchen bestellen

Du kannst die Kärtchen bei uns einfach per Email bestellen. Mehr Informationen dazu findest du hier.

AUFLEBEN.online

Viele Beiträge zum Thema "Wertschätzung" findest du in unserer digitalen Fachzeitschrift AUFLEBEN.online

Das Herz spürt den Wert

zur Woche der Wertschätzung 2026

Aktion: „Herzensblick im Spiegel“

Ziel:

Die Menschen sollen bewusst den inneren Wert anderer wahrnehmen, direkt sichtbar gemacht – durch ein Herz auf dem Spiegel, ergänzt mit einer wertschätzenden Botschaft.

Ort:

-

Spiegel im Team-Raum, Lehrerzimmer, Flur, Pausenraum, WC oder Klassenzimmer

Materialien:

-

Whiteboard-Marker / Whiteboard-Stift (abwischbar)

-

Optional: ablösbare Foliensticker in Herzform

-

Optional: kleine Zettel für Botschaften

Vorbereitung:

-

Wähle den Spiegel aus, der gut sichtbar ist, aber nicht zu klein.

-

Prüfe, dass der Stift abwischbar ist, damit keine Schäden entstehen.

-

Überlege eine kurze Wertschätzungsbotschaft, die du auf das Herz schreibst – z. B.:

-

„Du bist ein wertvoller Mensch“

-

„Dein Herz zählt“

-

„Ich sehe dein goldenes Herz“

-

Anleitung:

-

Herz malen:

-

Zeichne ein großes Herz auf den Spiegel, so dass es gut sichtbar ist, und die Person, die in den Spiegel sieht, im Herz erscheinen lässt.

-

Variante: mehrere kleine Herzen, falls mehrere Botschaften angebracht werden sollen.

-

-

Botschaft hinzufügen:

-

Schreibe in das Herz oder daneben die Wertschätzungsbotschaft.

-

Optional: jede*r Kollege*in kann etwas Eigenes hinzufügen, das ihm*ihr am Herzen liegt. Lege dazu einen Stift bereit.

-

-

Aktion starten:

-

Wer in den Spiegel schaut, sieht nicht nur sich selbst, sondern auch die Botschaft

-

Lade eventuell dazu ein, selbst etwas auf den Spiegel zu schreiben.

-

Varianten:

-

Team-Ritual: Jeden Morgen schreibt eine andere Person aus dem Team eine Botschaft.

-

Sichtbare Sammlung: Die Herzensbotschaften sammeln (z. B. auf Pinnwand oder Whiteboard) und so den Wert aller sichtbar machen.

-

Fotoaktion: Optional kann man die Spiegelherzen fotografieren und digital teilen. Wer möchte, kann dabei auch das eigene Spiegelbild fotografieren.

Tipps:

-

Die Botschaften sollten positiv, klar und kurz sein.

-

Farben: Gold, Rot oder bunte Marker für visuelle Wirkung.

Wirkung:

-

Menschen werden bewusst wahrgenommen – nicht nur ihre Leistung, sondern ihre Persönlichkeit und ihr innerer Wert.

-

Kleine Geste, große Wirkung: ein Moment des Innehaltens, ein Lächeln, ein „Ich sehe dich“.

-

Verbindet das Konzept des goldenen Herzens auf den Kärtchen mit einem praktischen, sichtbaren Erlebnis.

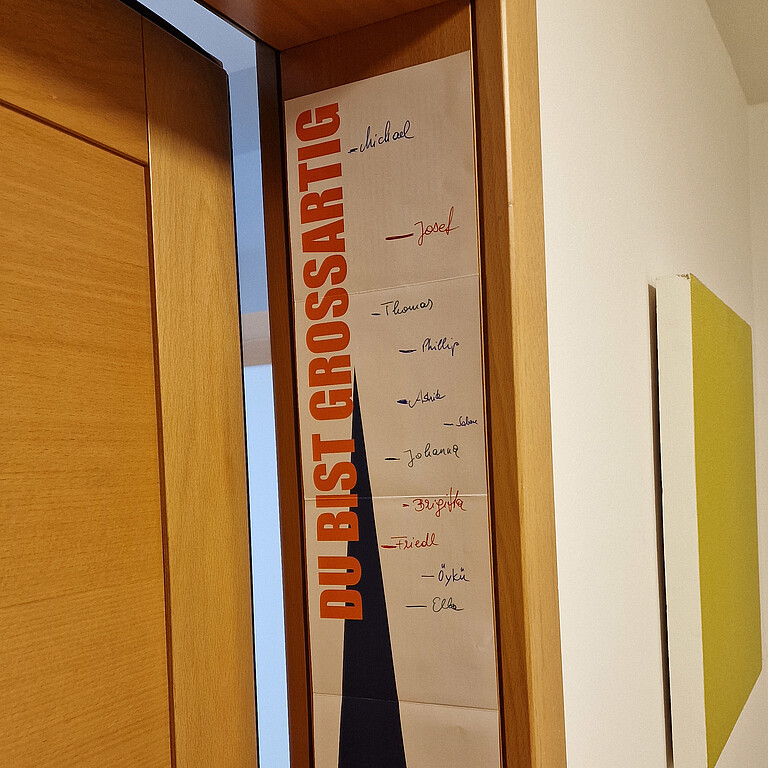

EIN GROSSARTIGES TEAM

zur Woche der Wertschätzung 2025

Kennst du das, als du Kind warst? Immer wieder mal wurde nachgemessen und mit einem Strich am Türrahmen deine Größe markiert. Und wie stolz war man da, als schon wieder ein paar Zentimeter dazugekommen sind! Für uns Erwachsene zählt die innere Größe. Wir sind überzeugt davon, dass Pädagoginnen und Pädagogen ganz viel innere Größe besitzen – sie sind großartig!

Wir haben nachgemessen: Du bist großartig!

- Hänge das Innere unseres Newsletter-Folders an einer geeigneten Stelle auf, am besten an einem Türrahmen. Die Messnadel soll nach oben zeigen. Vielleicht im Konferenzzimmer, oder im Eingang zur Leitung?

- Lade dazu ein, sich wie damals „messen zu lassen“. Mach einen Strich und schreibe den Namen dazu.

- So entsteht ein vielfältiges Bild eines großartigen Kollegiums. Alle sehen, wie großartig sie sind, ganz unabhängig von ihrer Körpergröße (sich beim Messen größer oder kleiner zu machen ist natürlich erlaubt).

- Verteile dazu passend unsere Kärtchen „Wir haben nachgemessen – Du bist großartig“, die du bei uns kostenlos bestellen kannst.

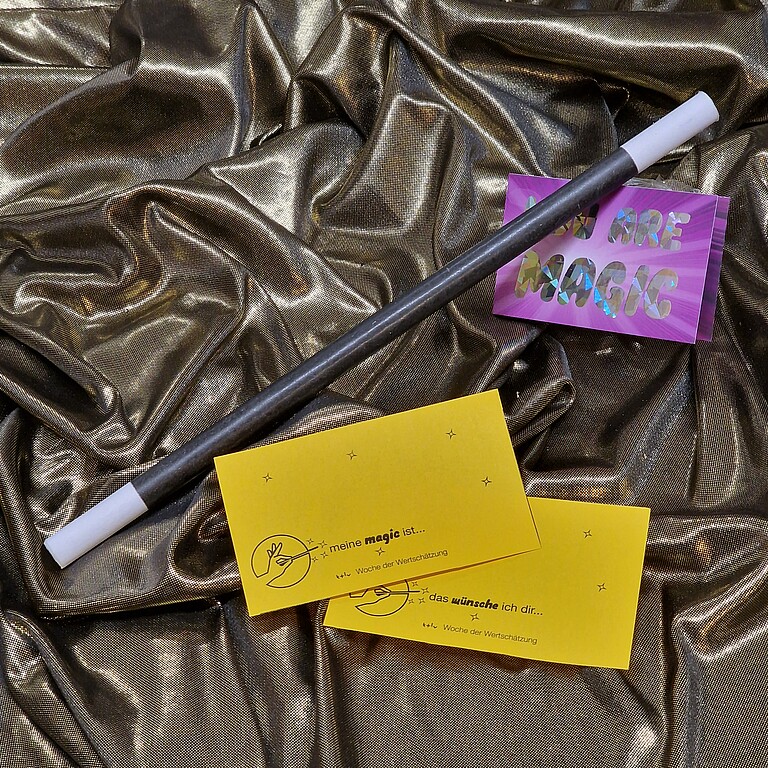

Zauberstab-Ritual

zur Woche der Wertschätzung 2024

Immer dann, wenn du ganz authentisch du selbst bist, wirkt dies wahre Wunder und deine Mitmenschen spüren deine Magie! Vergleiche es mit einem Zauberstab: Ein Zauberstab hat zwei Enden. Wenn du ihn in der Hand hältst, dann zeigt das eine eine Ende zu dir selbst, deiner einzigartigen Persönlichkeit und das, was du gut kannst. Das andere Ende ist auf die Mitmenschen gerichtet, die du mit deiner Einzigartigkeit verzauberst. Es braucht beides: Den wertschätzenden Blick auf dich selbst und auf deine Mitmenschen.

benötigtes Material

- Zauberstab (1 für jede Person)

Drucke die Zauberstab Vorlage auf A4 Papier aus. Rolle das Papier ein, sodass die weißen Streifen außen sind. Fixiere die Rolle mit Klebestreifen.

- magische Zettel (je 1 für jede Person, insgesamt 2)

Drucke die Vorlage aus und schneide die kleinen Zettelchen. Achte darauf, dass das Papier nicht zu dick ist. Gerne kannst du auch farbiges Papier verwenden.

- Stifte

- "you are magic" Kärtchen

Vorbereitung

- Gestalte einen Kreis, oder rund um einen Tisch.

- Stelle die vorbereiteten Zauberstäbe in eine Vase.

- Lege die magischen Zettel dazu, sowie die Kärtchen "You are magic".

Ablauf

- Begrüßung

Begrüße dein Team zu diesem magischen Moment.

Wenn du möchtest, kannst du ein passendes Lied spielen (siehe unsere Liste mit Vorschlägen).

- Lass jede Person im Team einen Zauberstab entnehmen und stelle den Grundgedanken eines Zauberstabes vor

- Ein Zauberstab hat zwei Enden. Ein Ende zeigt zu einem selbst, das andere zum Gegenüber.

- Nur wer seine eigenen Fähigkeiten kennt, kann damit andere verzaubern.

- Nur wer sich selbst wertschätzt, kann andere wertschätzen.

- Der verteilte Zauberstab ist noch ohne Funktion. Wir wollen ihn nun aktivieren:

- Verteile die magischen Zettel

- "meine magic ist": Die Personen im Team sollen mit dem Stift aufschreiben: Was können sie gut? Was ist ihr Talent? Was schätzen sie an sich selbst?

- "das wünsche ich dir": aufschreiben: Was wünschen sie anderen Menschen?

- Zauberstab aktivieren: Die magischen Zettel werden klein zusammengerollt und jeweils in ein Ende des Zauberstabs gesteckt.

- Jede Person im Team nimmt ein Kärtchen "you are magic" und schreibt den Namen der Person links von sich in das Kärtchen.

- Nun geht es reihum: Das "you are magic" Kärtchen wird jener Person überreicht, mit dem Zauberstab angetippt mit den Worten: "you are magic", oder: "ich wünsche dir..." und dabei wird genannt, was zuvor auf den magischen Zettel geschrieben wurde.

- Abschließend bedanke dich wertschätzend beim Team.

Variante

Es können bereits vorbereitend die Namen der Teammitglieder in die "you are magic" Kärtchen geschrieben werden. Beim Ritual werden noch vor dem Schreiben der magischen Zettel die Kärtchen gezogen. So haben alle eine konkrete Person, für die sie den Wunsch auf den magischen Zettel schreiben. Anschließend geht es dann nicht reihum, sondern eben so, wie die Zuteilung erfolgt ist.

Liedvorschläge

- Magic - Olivia Newton-John

- It's a kind of magic - Queen

- When you believe - Mariah Carey & Whitney Houston

- Ich wünsche dir - Sarah Connor

Hinweise

- Wenn du den Zauberstab bastelst, geht das Rollen am einfachsten über einen Stift. Achte darauf, dass der Innendurchmesser des Zauberstabes ca. 1 cm beträgt.

- Wenn ihr die magischen Zettel rollt, achtet darauf, dass sie recht eng gerollt werden, damit sie auch in den Zauberstab passen. Am besten geht es, wenn man den Zettel über die lange Seite rollt. Probiere es vorher auch einmal aus.

Woche der Wertschätzung 2023

Der beste Mensch bist du

Mark Forster beschreibt in seinem Lied „Chöre“, warum wir uns oft selbst im Weg stehen: Wir sind viel zu selbstkritisch, zerbrechen uns den Kopf und bleiben in Deckung. Es fällt uns schwer, uns selbst die Wertschätzung entgegenzubringen, die wir verdienen. „Ich weiß nicht, was du an mir findest?“, sagen wir manchmal. Oft ist es nämlich so, dass andere an uns besser sehen, wie wertvoll wir als Menschen sind. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns gegenseitig diese Wertschätzung auch zeigen.

Im Lied heißt es dann:

Ich lass Konfetti für dich regnen.

Ich schütt dich damit zu.

Ruf dein'n Nam'n aus allen Boxen.

Der beste Mensch bist du.

Ist das nicht eine großartige Zusage? Der Beste Mensch bist du. Jede und jeder von uns, denn es geht nicht nur um das, was wir leisten, sondern um uns als Menschen in aller Einzigartigkeit.

Idee: Konfetti-Ritual

Wir stellen dir hier ein Ritual für das Kollegium vor. Natürlich ist das Mitmachen freiwillig!

Benötigtes Material: Konfetti, buntes Papier, Stifte, Schale, Lied Chöre von Mark Forster (z. B. über YouTube abspielen)

Vorbereitung: Gib das Konfetti in die Schale. Für jede Person ein Papier ca. A7. Versammelt euch um die Schale, jede Person bekommt Papier und Stift.

Durchführung:

- Nach kurzen einleitenden Worten: Überlegt gemeinsam, oder auch jede*r für sich: Was macht gerade Kopfzerbrechen? Schreibt es in Stille auf das Papier.

Impulsfragen, die dann im Liedtext vorkommen:- Worüber machst du dir einen Kopf?

- Wovor hast du Schiss

- Wobei siehst du schwarz?

- Was bereitet dir Sorgenfalten?

- Was ist noch nicht gut, bzw. gut genug?

- Hört euch nun gemeinsam das Lied "Chöre" von Mark Forster an. Mitsingen und Mittanzen ist natürlich erlaubt!

- Zerreißt nun eure Sorgenpapiere zu kleinen Konfetti und mischt sie zu den anderen Konfetti in die Schale.

- Nehmt nun reihum etwas vom Konfetti, sagt eurer*m Kollegen*in: "Der beste Mensch bist du", oder: "Du bist wertvoll", oder eine andere Zusage und wert das Konfetti auf sie*ihn.

- Abschließend könnt ihr euch darüber austauschen, wie es sich angefühlt hat, so gefeiert zu werden.

Gott feiert dich, und zwar so, wie du bist:

Nicht, weil du etwas geleistet hast, sondern weil du in Gottes Augen einzigartig und wertvoll bist. Manchmal zweifeln wir an uns, weil uns Anerkennung fehlt. Und meistens ist es sogar so, dass wir nur für Leistungen Anerkennung bekommen. Aber dann erinnere ich daran: Du trägst Gottes Geist in dir. Gottes Geist gibt dir Kraft gibt. Vertraue darauf, dass Gott dich sogar besser kennt, als du dich selbst kennst. Gott weiß, wie wertvoll du bist, noch bevor du irgendetwas getan hast. Gott braucht keine Leistungsschau von dir, sondern sieht dich als Mensch, zu dem Gott von Anfang an Ja gesagt hat.

Gott gibt Kraft: Gott hat uns gerufen,

nicht aufgrund unserer Taten,

sondern aus eigenem Entschluss.

(Bibel, 2 Tim 1,6-9)

Ergänzung zum Konfetti-Ritual

Das oben beschriebene Konfetti-Ritual kann mit diesen biblischen Gedanken noch etwas erweitert werden.

- Nachdem ihr das Lied "Chöre" angehört habt:

Verkünde die obige Schriftstelle.

- Nachdem ihr die Sorgenpapiere zum Konfetti gemischt habt, könnt ihr ein Gebet sprechen:

Gott!

Du sagst Ja zu jedem Menschen.

Du weißt wie es uns geht und welche Sorgen uns bedrücken.

Bitte, sei bei uns mit deiner Geistkraft und verwandle unsere Sorgen in Freude!

Danke, dass du an uns glaubst!

Amen.